クラウドファンディングを始めるときに、最初に悩む方が多いのが「目標金額をいくらに設定すべきか」という点です。高すぎると達成が難しく、低すぎると必要な費用をまかなえません。

クラファンベースでは、「必要な金額」・「共感・信用を得られる金額」・「見込める支援金額」という3つの視点から、バランスよく考えることをおすすめしています。

1. 実際に必要な金額=支援金総額ではない

まずは、プロジェクトの実現に「実際に必要な金額」を明確にします。

具体的には、必要な金額+リターン経費+手数料を合計して考えるのが基本です。

リターン経費には、商品の製作費や材料費、梱包・送料などのコストを含めましょう。

さらに、CAMPFIREなどのクラウドファンディングサイトでは手数料が発生するため、それも上乗せする必要があります。

2. 共感・信用を得られる金額を意識する

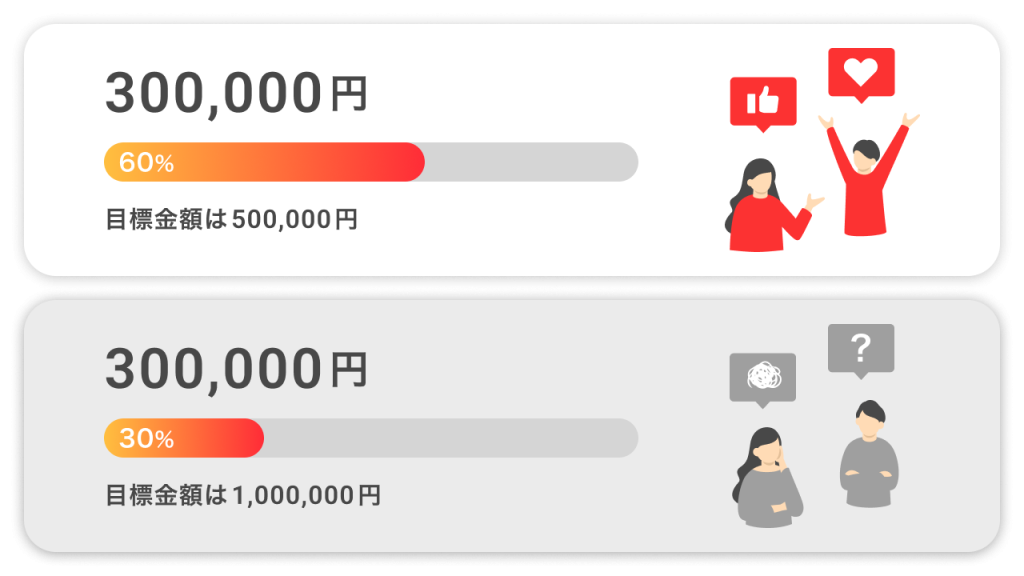

次に意識したいのが「達成率の見え方」です。

たとえば、支援金が30万円集まった場合に、目標が50万円なら達成率は60%で「もう少しで達成」と感じられるプロジェクトになりますが、目標が100万円なら30%にとどまり、まだ道半ばという印象を与えます。

達成率が高いほど「盛り上がっている」「信頼できる」と感じてもらいやすく、支援の輪が広がりやすくなります。逆に、高すぎる目標を設定すると、支援してくれた人がいても「どうせ達成しないのでは」と思われてしまうことも。

自分の発信力や周囲の協力体制を考えながら、現実的に達成できる金額を設定することが信頼につながります。

3. 「1/3の法則」で見込み支援金額を考える

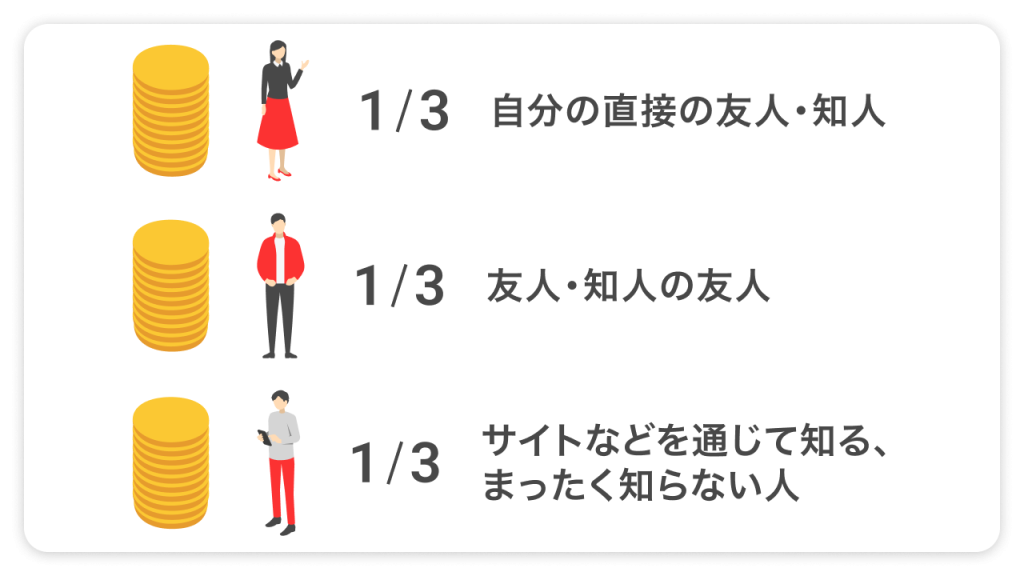

クラウドファンディングには、**「1/3の法則」**と呼ばれる考え方があります。

| 支援者層 | 内容 |

|---|---|

| 1/3 | 自分の直接の友人・知人 |

| 1/3 | 友人・知人の友人(間接的なつながり) |

| 1/3 | サイトなどを通じて知る、まったく知らない人 |

まずは自分の身近な人からどれくらいの支援が見込めるかを基準に、現実的な金額を想定するのがポイントです。初期段階で身近な支援が集まると「応援したい流れ」が生まれ、自然と新しい支援者にも広がっていきます。

4. 目標金額を達成したとしてもネクストゴールを掲げられる

クラウドファンディングでは、一度目標金額を達成しても、ネクストゴールを掲げて次の目標に挑戦することができます。

達成後の展開を示すことで、支援の流れを止めずに広げていけます。

たとえば、「追加資金で新しい設備やサービスを追加する」といったように、次のステップを明確にすることで、支援者にも「このプロジェクトは進化している」と感じてもらえます。

目標金額を低く設定しても支援金が減るわけではない

目標金額を低く設定しても、支援金の総額が制限されるわけではありません。むしろ、早期に100%を超えることで注目が集まり、支援がさらに増えることも多くあります。

つまり、目標を低くすることは支援を集めやすくする戦略です。早期達成によって信頼が高まり、次の挑戦(ネクストゴール)へつなげやすくなります。

まとめ

クラウドファンディングの目標金額は、単に「必要な費用」だけでなく、

共感・信用を得られるかどうか、そして実際に見込める支援額を踏まえて設定することが大切です。

- 必要経費を正確に計算する

- 達成率の見え方を意識する

- 1/3の法則で支援構成を考える

これらを意識して金額を決めれば、無理なく信頼されるプロジェクト設計ができます。

そして、目標達成後にはネクストゴールで次の展開を示し、継続的な応援を呼びかけていきましょう。